\高速道路を降りたら、すぐ遊びの体験へ/

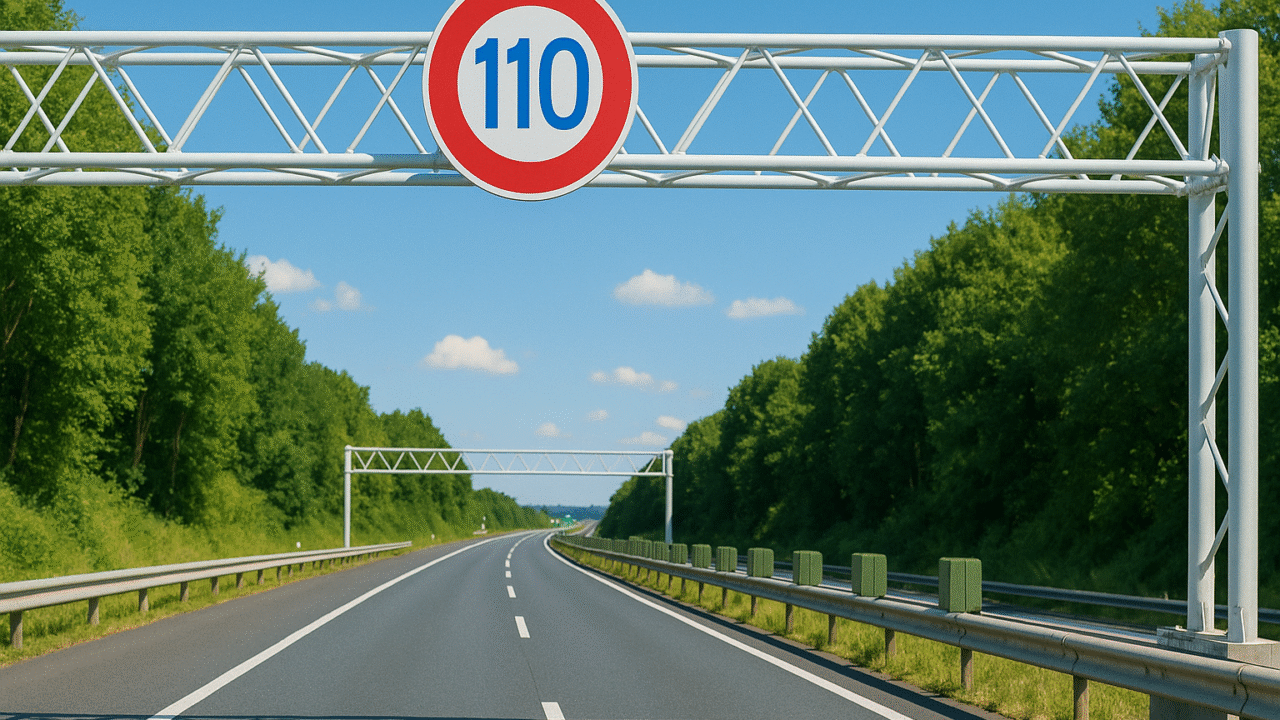

常磐自動車道(以下、常磐道)は、首都圏と東北地方を結ぶ重要な高速道路であり、その利用者は観光、ビジネス、物流と多岐にわたります。この度、常磐道の一部区間において、最高速度が従来の100km/hから110km/hに引き上げられました。この制限速度の見直しは、交通の利便性を向上させるとともに、安全性を保つための新しい試みでもあります。

本記事では、制限速度の変更背景や具体的な適用範囲について説明し、その利便性や交通安全の観点から考察していきます。また、他の高速道路との比較や海外事例なども交えながら、より深く常磐道における最新制限速度情報について考えていきたいと思います。

常磐道と最新の制限速度規制

常磐道の概要と交通の重要性

常磐自動車道は、埼玉県三郷市から宮城県亘理町まで延長300.4kmにわたる日本の主要な高速道路です。高速道路ナンバリングで「E6」と指定されているこの道路は、首都圏と東北地方を結ぶ重要な幹線道路として、物流や観光の面で大きな役割を担っています。沿線には柏市、つくば市、土浦市、水戸市、日立市、いわき市、南相馬市といった発展した都市が多くあり、地域経済や産業の活性化にも寄与しています。

また、常磐道は交通利便性を高めるだけでなく、災害時における重要な輸送ルートとしても機能しています。このように多目的で利用されることから、適切な制限速度の設定が交通の円滑性や安全性を保つうえで非常に重要といえます。

制限速度110km/h引き上げの背景

常磐自動車道の制限速度が従来の100km/hから110km/hへ引き上げられた背景には、道路設計の高度化や車両性能の向上が挙げられます。警察庁が2020年に交通規制基準を改正したことが、今回の引き上げを可能とする基盤となりました。

引き上げ区間となった岩間ICから桜土浦ICの約30km区間では、交通量や事故データの分析が行われ、安全性が確認されたことで実現に至っています。また、これまでに新東名高速道路や東北自動車道の一部でも制限速度が110km/hや120km/hに引き上げられた事例があり、常磐道もその流れに沿った形で適用されました。さらに、将来的には区間の延長や最高速度120km/hへのさらなる引き上げも検討されています。

新たな規制適用区間の範囲と詳細

今回の最高速度引き上げの対象区間は、常磐自動車道の岩間ICから桜土浦ICの間、全長およそ30kmにおよびます。この区間では、大型乗用自動車、中型乗用自動車、準中型自動車、普通自動車、排気量125ccを超える自動二輪車などが最高速度110km/hでの走行が可能となっています。一方で、大型貨物車やトレーラーなど一部の車両については、これまで通りの81km/h制限が適用されており、交通ルールの適切な遵守が求められます。

引き上げ適用区間には、車間距離の確保や進路変更時の安全確認が特に重要とされ、利用者にはそうした点への注意が呼びかけられています。また、天候や交通量、運転者の技能や体調に応じた速度で走行することが引き続き推奨されており、すべてのドライバーが安全運転の意識を持つことが必要です。

他の高速道路との比較

常磐自動車道の今回の110km/hへの制限速度引き上げは、新東名高速道路や東北自動車道での類似の取り組みと比較した際、全国的な速度規制の見直しの流れの一環であるといえます。新東名高速道路の一部区間ではすでに120km/hが導入されており、常磐道の引き上げがより慎重なプロセスを踏んでいることが分かります。

他の高速道路と比べて常磐道は、交通量が比較的安定しているため、走行条件としては良好な環境が整っています。これにより、引き上げが利用者にとっても恩恵をもたらしやすいと言えるでしょう。また、イメージリソースとしても、他地域の成功例を参考にした規制改善が進められています。

引き上げ前後の交通状況の変化

制限速度引き上げ後、常磐道の岩間ICから桜土浦IC間では、交通の流れがよりスムーズになったとの報告があります。移動時間が短縮されたことで、物流や観光の利用者に対して利便性が向上しました。一方で、速度が高くなったことで車間距離を十分に取らない車両が目立つとの指摘もあります。

警察庁や茨城県警では、このような影響を慎重に分析し、新たな規制の課題解決に向けた取り組みを進めています。今後も周辺地域や他の高速道路の状況を参考にしながら、安全と利便性のバランスを模索することが重要になるでしょう。

制限速度変更がもたらす利便性

移動時間の短縮と経済効果

常磐自動車道(通称:常磐道)の制限速度がこれまでの100km/hから110km/hに引き上げられたことで、移動時間の短縮が実現しました。特に岩間ICから桜土浦ICの約30kmにわたる区間では、長距離移動を行うドライバーにとって時間の効率化が顕著に表れています。例えば、同区間を100km/hで移動する場合と110km/hで移動する場合を比較すると、数分間の時間短縮が可能となり、多頻度に移動を行う人々や企業にとってその恩恵は大きいものと言えます。

このような移動時間の短縮は経済効果にも繋がります。高速移動が可能になることで物流やビジネス活動の効率が向上し、さらなる地域間の経済交流が促進されます。常磐道がつながる首都圏と東北地方を結ぶ交通ルートとしての役割がさらに強化され、日本全体の経済成長にも寄与すると期待されています。

物流業界に与える影響

常磐自動車道の制限速度引き上げは物流業界にとっても大きな影響を与えています。輸送時間の短縮は配送効率を向上させ、企業間での取引スピードもアップします。特に、岩間IC~桜土浦IC間は首都圏と東北地方を結ぶ重要な区間であり、短縮された移動時間により輸送計画がさらに柔軟かつ効率的になります。

また、高速道路を利用した輸送は輸送コスト削減の一助ともなります。定期的な配送を行う業者にとって、1日や年間単位で見た際の時間短縮効果は計り知れません。そして、配送のスピード改善は顧客満足度の向上にも繋がり、物流サービスの競争力強化が期待できます。

観光業と地域経済への寄与

観光業界も制限速度引き上げの恩恵を受けています。制限速度110km/h区間が追加されたことにより、観光地へのアクセス時間が短縮され、常磐道周辺地域への観光誘致が進みやすくなります。例えば、つくば市や水戸市、さらにはいわき市などの観光スポットへ手軽に訪れることができるようになるため、観光客の増加が期待されます。

観光客の増加は地元の飲食店や宿泊施設での消費拡大を促進し、地域経済の活性化にも繋がります。また、イベントやシーズンごとの観光キャンペーンが成功しやすくなる点も、この制限速度引き上げのメリットの一つと言えるでしょう。常磐道を利用した移動が便利になることで、地域間の交流が活発化し、多地域の連携や発展にも寄与する可能性を秘めています。

ドライバーの快適性向上

常磐道の制限速度が110km/hに引き上げられたことで、ドライバーの快適性も向上しています。従来の100km/h区間では、より速いスピードを求めるドライバーのニーズを満たすのが難しい部分もありましたが、新たな規制により適度な速度での走行が合法的に可能となりました。これにより、長距離運転の疲労感の軽減やストレスの軽減が期待されています。

また、快適な運転環境が確保されることで、高速道路の利用者が増え、一般道の渋滞緩和にも繋がると考えられます。さらには、技術の進化により性能が向上した車両が増えている現代において、走行性能を十分に発揮できる環境が整備されたとも言えます。ただし、適切な車間距離の確保や安全運転を心がけることが、快適性と安全性の両立には不可欠です。

制限速度引き上げの交通安全への影響

速度引き上げに伴うリスクと課題

常磐自動車道における最高速度が110km/hに引き上げられたことは、交通の利便性向上に寄与する一方で、新たなリスクも生じる可能性があります。特に、速度の向上は車両の停止距離が長くなることに繋がり、衝突の可能性が高まることが懸念されています。また、ドライバー間で速度感覚の差が広がることにより、車線変更時の危険性や車間距離不足といった問題が発生しやすくなる点も課題として挙げられます。従来の交通規制とは異なる速度域での安全確保を実現するためには、多角的な対応が求められています。

車間距離と交通マナーの重要性

常磐道での最高速度が110km/hに引き上げられた中で、車間距離の確保と適切な交通マナーの遵守が一層重要になっています。速度が上がれば上がるほど、適切な車間距離を保つことが事故の防止につながります。特に進路変更時には、周囲の安全確認と合図の徹底が必要です。また、交通マナーが守られないと、他車への無用な危険をもたらすこともあり得ます。ドライバー一人一人が交通ルールを意識し、他車への配慮を行うことが、安心して走行できる環境の形成に重要です。

交通事故の分析と傾向

速度引き上げ後の交通事故のデータを分析したところ、110km/h区間での事故件数には特定の傾向が見られます。特に、追突事故や進路変更時の接触事故が発生しやすいという報告があるため、速度域の変化が事故のパターンに与える影響が注目されています。また、事故防止策の一環として、安全運転を促す道路標識や交通情報の充実が求められています。このような分析に基づくデータを活用し、更なる安全対策を講じることが常磐道での交通安全の確保に繋がります。

最新技術による安全対策の導入

高速道路の安全性向上には、最新技術の活用が欠かせません。常磐自動車道では、車線逸脱警報システムや自動ブレーキ装置を搭載した車両の普及が推進されています。また、110km/h区間では、渋滞予測システムや交通状況をリアルタイムで把握できるデジタル標識を導入することで、安全運転を支援しています。このような技術革新は、ドライバーの負担軽減のみならず、交通事故を未然に防ぐための重要な要素となります。

利用者への呼びかけや啓発活動

制限速度の引き上げに伴い、安全な運転を楽しむための啓発活動がさらに重視されています。茨城県警や高速道路会社では、車間距離の確保や適切な速度での走行を訴えるキャンペーンを展開しています。また、道路上の事故多発地点や注意喚起ポイントを可視化する取り組みも進められています。ドライバーに対して、不要なリスクを回避するための安全意識向上が呼びかけられており、啓発活動の広がりが安心して利用できる常磐道の実現に貢献しています。

海外事例から学ぶ制限速度の見直し

速度無制限のアウトバーンの実態

ドイツのアウトバーンは、速度無制限の高速道路として知られています。ただし、全ての区間が無制限というわけではなく、一部の区間では制限速度が設けられています。また、無制限区間であっても推奨速度(130km/h)が定められており、安全運転を促す仕組みが整備されています。ドイツでは、道路整備や車両検査の厳格化、交通ルールの順守意識が高く、無制限区間でも比較的安全な運転環境が維持されています。このような環境が、速度無制限での運転を可能にしている要因と言えるでしょう。

欧州各国の高速道路事情

欧州各国では、高速道路の制限速度は国によって大きく異なります。たとえば、フランスでは一般的な制限速度は130km/h、イタリアやスペインでも同様に130km/hが主流です。一方、イギリスでは高速道路の制限速度は112km/h(70マイル/時)となっています。この差は、国ごとの道路事情や交通政策、安全対策の違いによるものです。これらの国々では、制限速度の設定が交通流の円滑化や安全性を考慮した結果であることが特徴です。多くの場合、天候や道路の混雑具合に応じた可変制限速度の導入も進められています。

日本と海外の交通政策の違い

日本では、例えば常磐自動車道のように、一部の区間で最高速度が110km/hに引き上げられたものの、欧州に比べると全体的に制限速度は低めに設定されています。これは、日本の道路の地形的な制約や交通密度の高さが背景にあります。また、海外では、運転者の責任を重視した交通政策が展開される一方、日本では一律の規制や標識に基づいた安全管理が重視されています。この違いは、高速道路の運用方針や交通マナーに大きな影響を与えています。

海外での制限速度引き上げの成功例

海外では、制限速度を引き上げることで交通の円滑化や経済効果を実現した成功例も少なくありません。例えば、アメリカの一部の州では、制限速度を120km/h以上に引き上げた結果、長距離移動時間が短縮され、物流効率が向上しました。また、ドイツのアウトバーンでは、高性能車両を想定した速度制限緩和が、多くの経済的利益をもたらしています。これらの例は、安全性を確保しつつ、道路利用の利便性を高めることが可能であることを示しています。

これからの高速道路と制限速度の未来

技術革新がもたらす速度制限の進化

高速道路の制限速度は、技術革新によりさらに柔軟に進化する可能性があります。常磐道を含む高速道路での制限速度の見直しには、道路状況をリアルタイムで監視するシステムや、自動車に搭載された先進運転支援システム(ADAS)の積極的な利用が鍵となるでしょう。たとえば、路面状況や天候に応じた動的な速度制限を導入することで、安全性を確保しながら効率的な走行を実現することが期待されています。

自動運転時代における制限速度のあり方

自動運転技術が進化することで、制限速度のあり方も大きく変化するでしょう。完全自動運転車が普及すれば、車両が人間の反応速度よりも速く正確に判断を下すことが可能となり、これにより最高速度のさらなる引き上げが現実のものとなるかもしれません。常磐自動車道のような重要な幹線道路では、自動運転車が導入されれば、渋滞軽減や事故率低下に繋がる可能性があります。ただし、自動運転車と従来の車両が混在する状況においては、適切な制限速度の設定やルール整備が重要です。

持続可能な交通インフラの構築

高速道路の未来を考えるうえで、持続可能な交通インフラの構築も欠かせません。電動車両の普及や自動運転技術の活用に加え、道路自体にもエコフレンドリーな技術を採用することが重要です。常磐道のような長距離路線においては、太陽光発電や電動車両向けの充電インフラ整備を進め、環境負荷を軽減する仕組みが求められます。さらに、最新のICT技術を用いた交通データの収集・解析により、効率的な道路運営を実現することで、ドライバーと地域社会双方の利益を最大化することが可能です。

利用者と行政が目指すべき理想像

利用者と行政が共に目指すべき高速道路の理想像は、安全性と利便性が調和した交通環境の実現です。例えば、常磐道の最高速度が110km/hに引き上げられた背景には、安全性を維持しながら移動時間の短縮を図るという目標がありました。同様に、今後はさらに高い速度での走行が安全に実現するための交通ルールや運転マナーに対する啓発活動も求められます。また、行政と民間が連携して最新技術を効果的に導入し、利用者の声を反映させた政策を打ち出すことで、快適かつ持続可能な交通社会を築くことが重要になるでしょう。

まとめ

常磐自動車道の制限速度引き上げは、交通の利便性向上と安全性の両立を目指した大きな一歩といえます。最高速度が110km/hに設定された岩間ICから桜土浦IC間では、移動時間の短縮や物流業界の効率化、地域経済の活性化など、多くのメリットが期待されています。一方で、車間距離の確保や適切な運転速度の維持といった安全面への配慮が求められることは言うまでもありません。

他の高速道路との比較や海外事例も参考にしながら、日本の交通政策は進化し続けており、特に常磐道のこの取り組みは、それを象徴する例の一つです。利用者自身が交通安全を意識しつつ、この変化を最大限に活用することで、さらなる発展と快適な移動環境の実現が期待できるでしょう。これからも、技術革新や運転マナーの向上など、持続可能な交通社会を目指していくことが重要です。

↓↓↓↓↓

高速道路の旅をもっと楽しく!

アソビューで遊びを予約しよう!

旅の計画は立てましたか?

絶景ドライブの後は、その土地ならではの特別な体験をしてみませんか?

アソビューなら、日本全国の幅広いアクティビティやレジャー施設を簡単に検索・予約できます。高速道路のインターチェンジから近い場所や、家族みんなで楽しめる体験も盛りだくさん!

- 豊富なアクティビティ: 体験ツアー、レジャー施設、日帰り温泉、観光スポットなど、あなたの好みに合った遊びがきっと見つかります。

- 簡単予約: 行きたい場所や日付を選んで、スマホでサッと予約。待ち時間なしでスムーズに楽しめます。

- お得な割引: アソビュー限定のクーポンや割引プランも満載!賢く旅を楽しめます。

- 口コミで安心: 実際に体験した人たちのリアルなレビューを参考に、安心して予約できます。

高速道路を降りたら、すぐ遊びの体験へ!

「次のSA/PAに寄るついでに、何か楽しいことないかな?」

「せっかくこのエリアに来たから、思い出に残る体験がしたい!」

そんな時は、ぜひアソビューをチェックしてみてください。

\あなたの旅の目的地周辺で、最高の遊びを見つけよう!/

※アソビューのサイトに遷移します。予約や詳細についてはアソビューサイトにてご確認ください。